职业生命:

始于算法逻辑的严谨与对教育力量的感受

2020年,成都大学附属小学“星光好老师”周洋从计算机科学与技术专业毕业,带着对技术的热爱与对未来的憧憬,踏上了三尺讲台。工作之后不久,他便主动要求到大凉山昭觉县支教。在那里,连校门都没有的校园、被群山环绕的教室、孩子们眼中对知识的渴望、蒙上灰尘的信息设备……如同代码世界中的“0”与“1”,纯粹而充满无限可能。那一刻,“扎根教育”的信念如程序般在心底编译运行,成为他职业生命的底层逻辑。

执著理想:

行于把对教师职业的认同转化为对教育事业的坚守

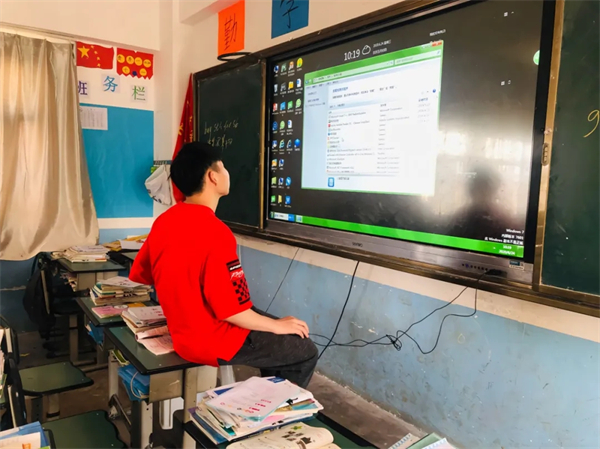

一学期的支教经历让他深刻感受到:“真正的程序不在电脑,而在于对思维的重塑。”带着这样的信念回到学校,他带领学生用编程动画解构循环语句,用3D打印具象几何公开课,正是其教育理念的集中表达:当编程机器人成为课堂教具,当简易AI应用破解现实难题,科技教育已突破传统边界。

“每个孩子都是待编写的精彩程序”。在成都大学附属小学的实验室里,他实践着独特的“教育开源论”——师生共同调试知识架构,用项目式学习构建成长系统。从大凉山的辽远星空到区级技能大赛一等奖第一名的奖杯,这位跨界教育者始终相信:最好的代码,永远写在孩子们发光的眼睛里,教师不只是一种职业,更要成为自己毕生的事业。

深藏功名:

从教学支持的魔术师到师生成长的造梦者

他总是能鼓捣出一些新鲜的小玩意儿:一段简单的代码就可以生成复杂的互动游戏,一个小盒子就能变成生成式对话机器人,几个AI经过他的结合就能处理更繁杂的问题……大家惊叹于其神奇的创造,却不知这背后的昼夜艰辛,同时也给他提出了更多样态、更多学科、更多元化的功能需求,他开玩笑:“哎呀,我又给自己找活了!”接下来,便又是无数个奋战的星辰征途。

每当师生们的需求在自己手中得以实现,他比需要者更兴奋。接下来迎接他的可能是需要者的燃眉之急得以缓解,也可能是需要者更多的需要,当然还可能是需要者的想法又有了截然不同的变化,他又要面临新的协作任务。不管怎样,他都温暖着所有人。

他是一个表面上的技术流,但内里却是满满的人文关怀。站在科技与人文的交汇点,他始终坚信——教育的终极算法不在冰冷的数字中,而在每个师生被点亮的瞬间。当代码遇见初心,当逻辑碰撞想象,这场关于成长的“人机协作”便永不停歇。下一行“程序”、下一段旅程,或许就藏在某个孩子举起的手掌间,等待被温柔编译,又或许就隐在某个老师随意抛来的信息中,等待被执著解码。

|